リヤショックの交換

前に交換したフロントショック(カヤバ)の感触が悪くなかったので、リヤもカヤバショックに交換するため作業に取り掛かることにしました。

リヤショックを交換するためにはトランク内の作業から始めます。

右リヤのマウント部分はスペアタイヤの奥にありますので、タイヤは外さなくてはなりません。

タイヤを外すとこの様にアッパーマウントが見えてきます。事前に調べた作業手順によりますと、この部分はナットを落とさないよう注意して作業なければいけないと書かれており(特に左側は注意)、覗いてみると確かに落とすと厄介なことになりそうな造りをしていました。

強く締められていると思うので、まずは完全に外さずにナット3か所を軽く緩める作業を行っておきました。緩めてさえおけば小さなラチェットでも簡単に回せます。

こちら側(右リヤ)の作業はスペアタイヤさえ外してしまえばスペースがありますから楽に作業が出来ると思います。

※写真の〇印の中央あるショックのロッドのボルトはショックを外した後コイル本体を取り外す際、空転してしまうのを防止するため事前に緩めておきましょう。

反対の左側部分。まずはカーペットを外さないと作業が進みません。カーペットを留めているプラスチックのファイスナー(樹脂リベット)を数か所外します。

注意して外したのですが一つ割ってしまいました。経年劣化で良く割れるとは聞いていましたが以外に簡単に割れてしまいます。

真ん中の部分を爪で引き出しロックを解いてからファスナー全体を持って外さないといけないようです。

割ってしまったので代替品を探します。

社外品のマツダタイプというものがあったので試しに購入してみました。左側の二つが現在付いているオリジナル品で、右端のものがその「マツダタイプ」です。

社外品でしたが比べてみるとこれがサイズを含め全く同じです。一個あたりは少し安く購入できるのですが、10個単位でしか購入できないのがちょっと問題です。

マツダ純正は品番がわからず、試しに買ったもの(GJ21-68-885B-02)が運よく合っていました。これは当然一個から入手出来ます。

カーペットを外すと燃料ホースをカバーするスチール製のパーツが見えてきます。

燃料ホースを保護しているカバーですのでしっかりとしたスチールで作られています。これはボルト4か所で留まっていますので外します。

外したカバー。けっこう大きいカバーです。

カバーを固定している4本のフランジボルト。ワッシャーも付いています。

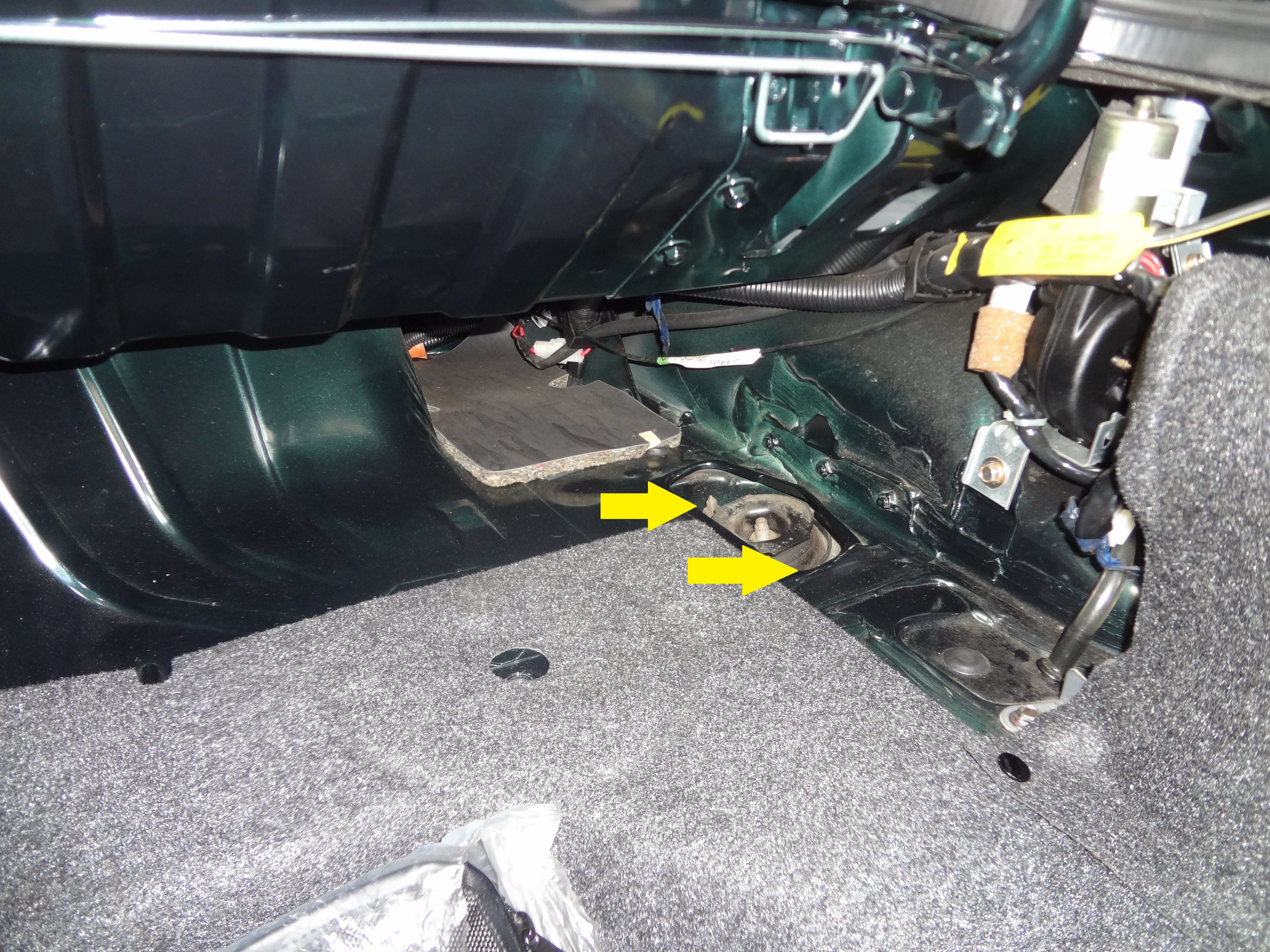

カバーの裏側には燃料給油口からタンクへと続く燃料ホースがあります。これが左側のアッパーマウントの前に立ちふさがりこれから行おうとしている作業を面倒にしています。特に上に付く細いホースが邪魔です。

左側のアッパーマウントがホースの陰に少しだけ見えています。

ここは大きな工具が入っていかないので小さな工具を使わないといけません。

他の方の作業記録をネットで見るとやはり左側部分はこのホースで苦労しているようです。中にはホースを外してしまった!というレポートもありました。すごく邪魔ですので気持ちはわかるのですが、やはりガソリンホースですのでそれはあまりやりたくありません。

トランク内の作業はおきまして、タイヤハウス内の作業です。まずは作業を進めるためジャッキアップを行いました。

この車のリヤのジャッキアップはデフで上げますが、安全のため前輪には動かないよう車止めをして上げていきます。

上げた後は左右にスタンドを当てがい車体が揺れても大丈夫なように作業の準備を整えます。

作業は面倒な左側は後回しにして、簡単な右リヤから進めることにしました。

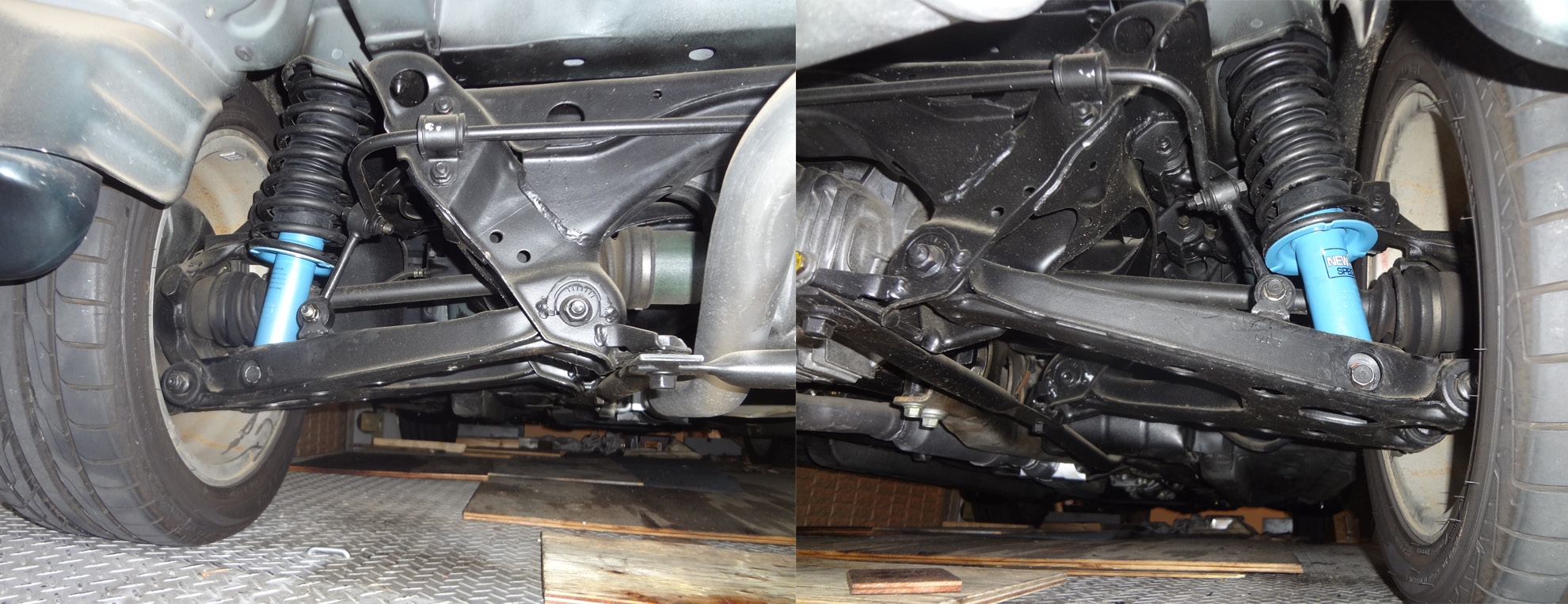

リヤショック交換の場合、ボルトを外す必要があるのは写真の二か所です。ショック下側の長いボルト(番号2)とスタビライザーと連結されているボルト(番号1)部分です。スタビのボルトは上下どちらでも側でも良いようですが、今回は下側を外して作業します。

ショック下側のボルト(番号2:ソケット17使用)は受けにネジが切ってあるので回せばボルト単体で出てきます。スタビ(番号1)は反対側がナット留めですから、ある程度まで外したらナットを外し、ボルトを傷めないよう注意して取り出すしかありません。今回は貫通ドライバーをボルトにあてがい軽く叩きながら出しました。

タイヤを外しショック下側のボルト(上の写真:番号2)を緩めているところです。

左側がショック下側の長いボルト(使用ソケット17)。右側はスタビのアームのボルト(使用ソケット14)です。

ショックの下側ボルトとスタビのボルトを外したらロアアームを思いっきり下げ、ショックを取り出すスペースを空けます。

今回もフロントショックの際に使った荷締めベルトを使いロアアームを引き下げて作業しました。

十分にアームが下がりスペースが出来たら写真のアッパーマウントのボルト二か所を完全に外し(ナットを落とさないよう注意して)ショックを取り出します。

ロアアームはかなり強く引き下げないとショックを抜くスペースが生まれません。下げる作業は足で踏み込む方法もあるようですが何分一人で作業しているもので同時に沢山の作業はつらいものがあり今回はやめています。

この荷締めベルトを使いロアアームを下げました。

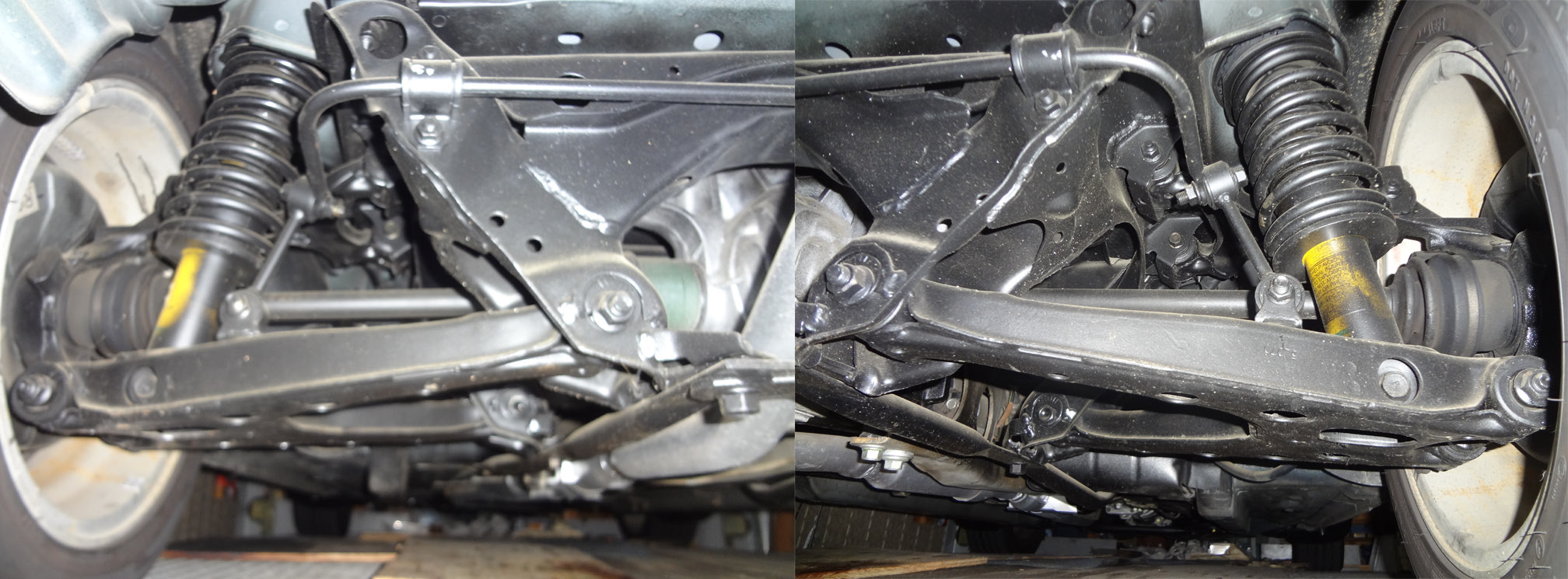

外したショックからコイルスプリングを取り出したところです。コイルは純正をそのまま再利用しますのでこのままカヤバショックに付け替えます。

古いブーツはフロント同様真ん中で切れています。こうなる仕組みなのかと思うほどフロント同様、同じように真ん中で切れています。

カヤバショックにコイル、ブーツ、マウントを組み込みました。

アッパーマウントもフロント同様、良い機会なので交換しています。

後は忘れずにフェンダーを保護するシート(鳴き止めシート)を入れて車体に組み込みます。シートは古いものが傷んでいなかったので再使用しました。

続いて左側を作業しています。こちら側はスペースが無いのでいろいろ工具を換え、試しながらやってみました。

結局のところ良いと思ったのは、長めのスピンナーハンドルをホースの隙間から入れ、固く締まったナットを少し緩めておきます。

後はホース裏側のスペースで回すことのできる小さめのラチェットで地道に回していく方法です。

左側のナットは最後に落としやすい(指でつかみにくいから)のでショックをしっかり押さえつつナットを取り去らないとダメです。今回も危うく落としそうになりました。

小さめのラチェットと延長ロッドを使い14ミリのアッパーマウントボルトを回していきました。

ショックを入れ替えた後のボルトの取り付けもなかなか大変でした。特に写真のスタビボルトはロアアームにジャッキを当てがい、高さを微妙に調整しながら入れています。本当に微妙な高さに調整しないと入らないので時間が掛かります。

ここはボルトをこの向き(ナットが後ろ側にくるようにつけるのが本来の取り付け)に付けようとすると、ドライブシャフト等が邪魔をしてうまく回せません。

ラチェットに延長ロッドを付けて時間をかけて作業し、やっと取り付けることが出来ました。

実は右側はあまりに面倒だったので入れやすい方法(ナットが前側に付く方法)で取り付けてしまいました。

交換する前のビルシュタインショック。