2020年7月

とうとう私の車も噂には聞いていた「ネコ鳴き」というものがクラッチ部分から出てしまいました。クラッチを切るとキューと音が出ます。

梅雨の晴れ間をみて久しぶりに動かしてみたところ突然ネコ鳴きが始まってしまったのです。

前もって「ネコ鳴き」症状が起きたときのためにと、クラッチパーツ系は入手しておいたので、すぐに交換作業に取り掛かることが出来たのですが、取敢えずは音の出ている感じから一番怪しいと思われるレリーズシリンダーの交換を行う事にしました。

事前準備①

ジャッキアップしてウマを掛け、右側フロントのタイヤを外します。外さなくても作業はできるようですがクラッチレリーズシリンダーはタイヤの奥の見えにくい位置についていますから、邪魔なものは極力外して作業した方が良いと思います。

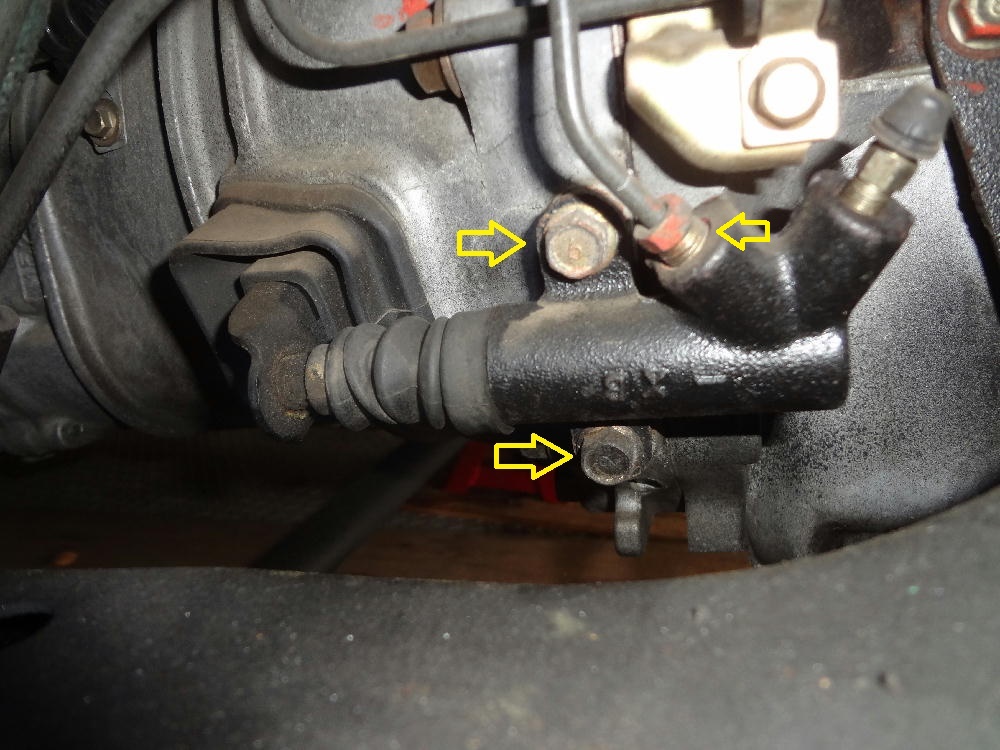

タイヤを外すと問題のシリンダーはここに見えます。

因みに私が良く弄っていた他車での呼び名は「オペレーティングシリンダー」と呼んでいたと思うのですが、マツダはパーツリストを見ると「レリーズシリンダー」となっていました。

私としてはちょっと呼びにくいのですがパーツリストに倣ってここではこの正式名称でいきます。

事前準備②。

今回は下側でクラッチパイプも外すのでクラッチマスターのタンクから余分なフルードは注射器で抜き取っておきます。

これをやっておかないとパイプを緩めた時、かなりの量のフルードが漏れてしまいます。

レリーズシリンダーのアップですが、これを見るとまだフルードの漏れまでは至っていないようです。

でも音の原因はここが一番怪しいので交換を行います。上下に見える12ミリのボルトとフルードのパイプが刺さっている10ミリのナットを緩めていきます。

写真はシリンダーを外す際撮り忘れたので、交換した後の装着時のものになります。

ここの12ミリの固定ボルト2本は結構固く締まっていて回しにくいので、下側のボルトはボディの下に入りメガネレンチで回しました。ちょっと角度のあるレンチの方がうまく掛けられると思います。

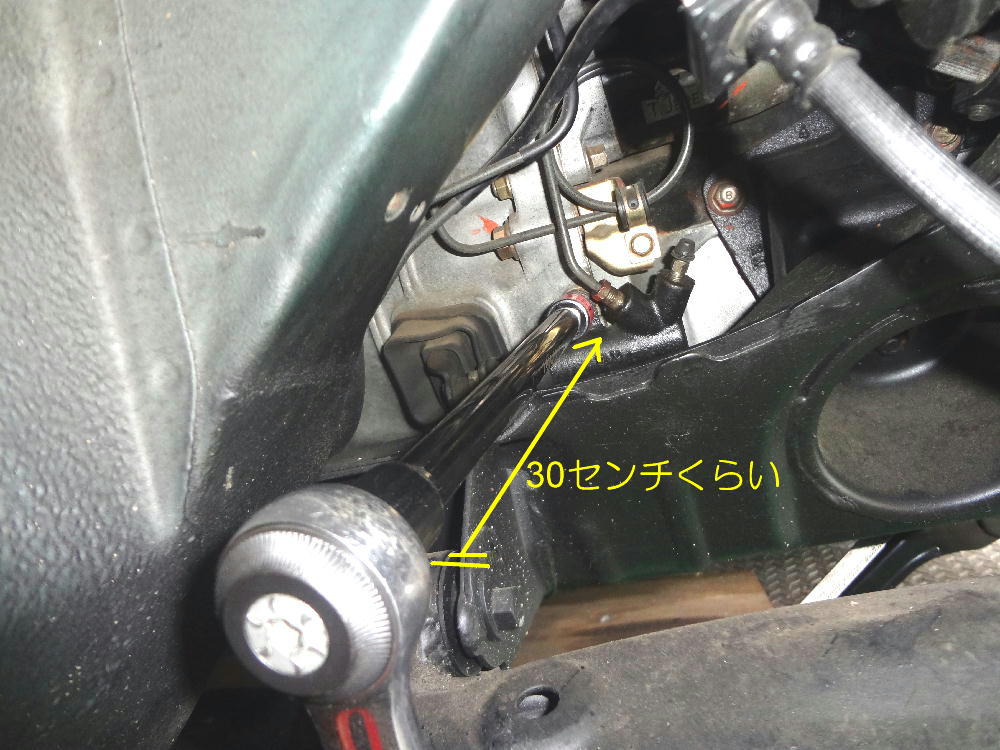

タイヤハウス内は狭く、上側のボルトも回しにくい位置にあります。通常のレンチでは回しにくいので、ソケットに30センチの延長ロッドを付け、真横から回すことで無事に回せました。他にもやり方はあるのでしょうが、素人の私でも簡単、安全にボルトを緩めるにはこれかと思い、ホームセンターで延長ロッドを入手して(1000円しなかった)作業しました。

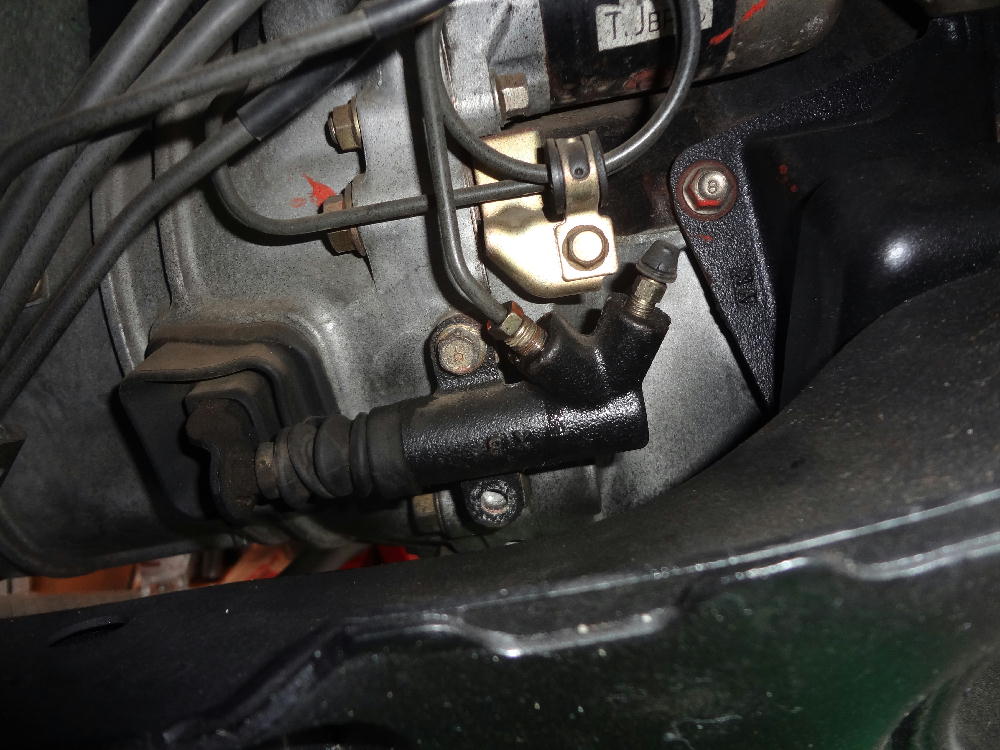

タンクからフルードを抜き取ってもパイプを外すと多少フルードは垂れてくるので下に受けを置いて作業しています。パイプのナットはブレーキパイプ用レンチで外さないと舐めてしまい、最悪パイプ一式で交換しなければいけなくなります。因みにここのパイプは見ての通りシリンダーの上でループする不思議な形状で作られています。

ボルト2本を緩め、ミッション本体から外れたシリンダーパーツ。

内部のピストンには若干の錆が見えます。これが「ネコ鳴き」の原因なのでしょうか?

シリンダー内部。

割ときれい。たぶんオーバーホールキットを買ってオーバーホールすれば再使用も可能なのでしょう。今回は交換します。

新品パーツは先にガイドのようなものが付いています。補修パーツは仕様が変更になったのでしょうか?

それとも古い方は長年の使用で先端が折れた(減った)のでしょうか。

新品パーツをボディに取り付ける前に先端部分にグリスを付けて組み込みます。

ワコーズのシリコングリースを使っています。

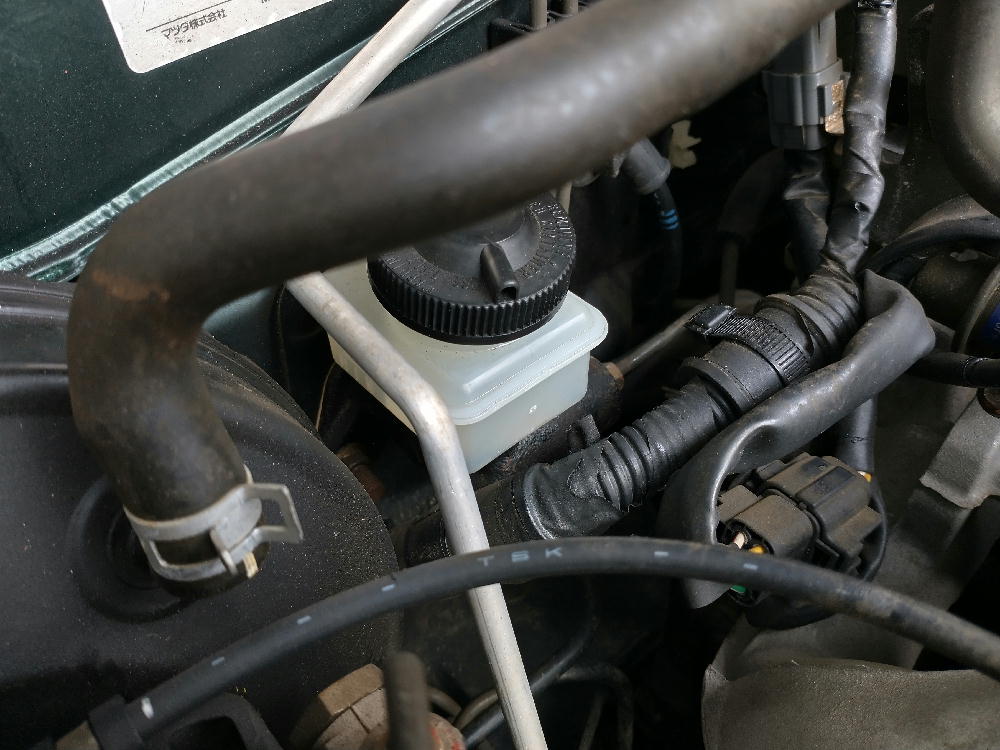

マスターシリンダーにフルードを入れエア抜きを行います。

ブリーダーバルブを少し緩め(1/4回転くらい)ワンマンブリーダーのアダプターをセットし、クラッチをパコパコ踏んでいきます。以前他車でクラッチのエア抜きは何度かやっているので同じ要領で進めました。

でも今回は不思議な事に何度踏んでも一向にフルードが排出タンクに出てきません。

ロードスターのクラッチのエア抜きは初めてですので手順が間違っていたのか不安になります。

手を休め、もう一度手順を確かめてみたところ、「ロードスターのエア抜きがうまく出来ない」という声がネットにたくさん出ていました。

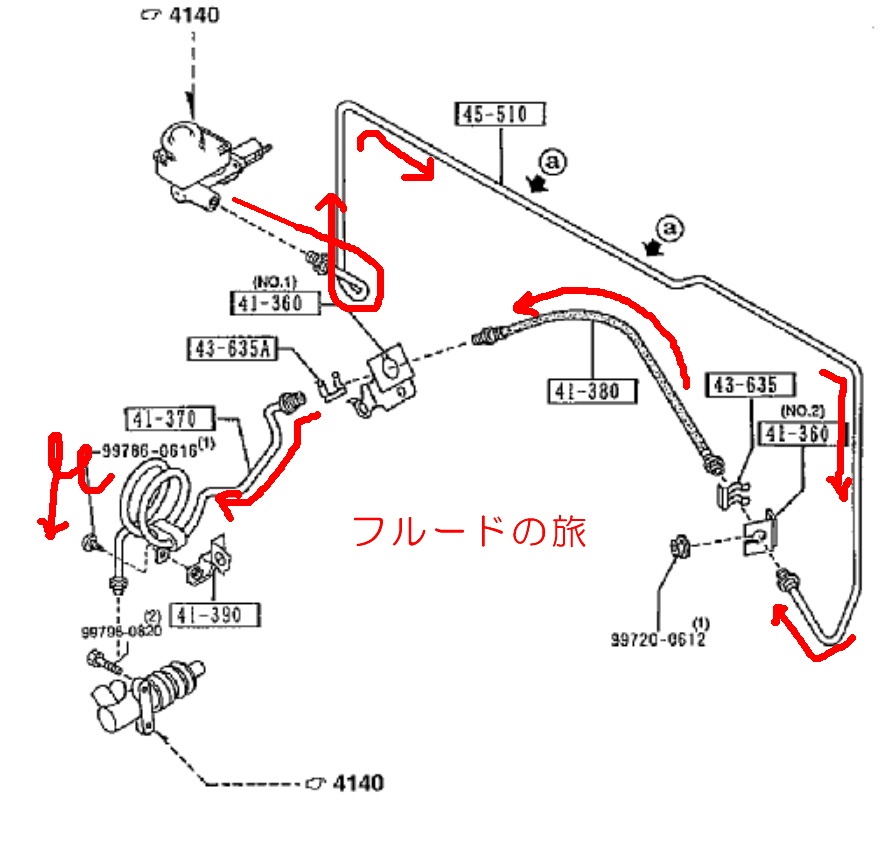

もう少し詳しく調べてみると、この原因はおそらくロードスターの不思議なクラッチ配管にありそうで、この図からもわかるように取り回しが変わっている事によるものではないでしょうか。

クラッチマスターから出たフルードはエンジン(ルーム内)を一回りした上に、出口付近でコークスクリューのような難所を旅してレリーズシリンダーに到達する構造のようなのです。

(前にメンテしていた車両はクラッチマスターの真下にオペレーティングシリンダーがあったからエア抜きはすぐ完了した)

実際の写真をみますと。

金属製の配管はクラッチマスターからエンジンをまたいで反対側に出ます。

そしてこんなところに回り込んでエンジン裏からゴムホースを使い元の場所付近に戻っていきます。

簡単に言うと右ハンドル車はクラッチマスターの下にリレーズシリンダーがあるのに、一度左ハンドル車用のクラッチマスターの位置までパイプで持っていき、クラッチマスターの真下付近まで戻ってくるという不思議な構造です。

このように配管が長いためでしょうか?これがペダルを何度踏んでもフルードが出口から排出されない理由なのでしょう。(多分ですけど・・)

今回もエアを抜こうとペダルを何度も踏んだのですがスカスカでフルードが出て来ません。ネットで調べてみると、かなりの回数を踏まないとフルードは出てこない、と記載がありましたのでもう少し踏んでみようかと戻ってみると、タンク内に微かに水滴の落ちる音がしているのです。タンクにはフルードが少しずつ垂れていて、ペダルを踏んでみるとフルードが排出されます。ネット検索をして放置していた15分程度の間が良かったのでしょうか!

このあとは通常のエア抜き作業を行い、最後にペダルの踏みごたえを確かめ完了。この車はフルードが配管に回るのがとても遅いという事がわかりました。

ちょっと苦労しましたがエア抜きもおわりました。

タンク内のフルードもこのようにきれいに!

このあと試運転してみたのですが「ネコ鳴き」も消えていました。

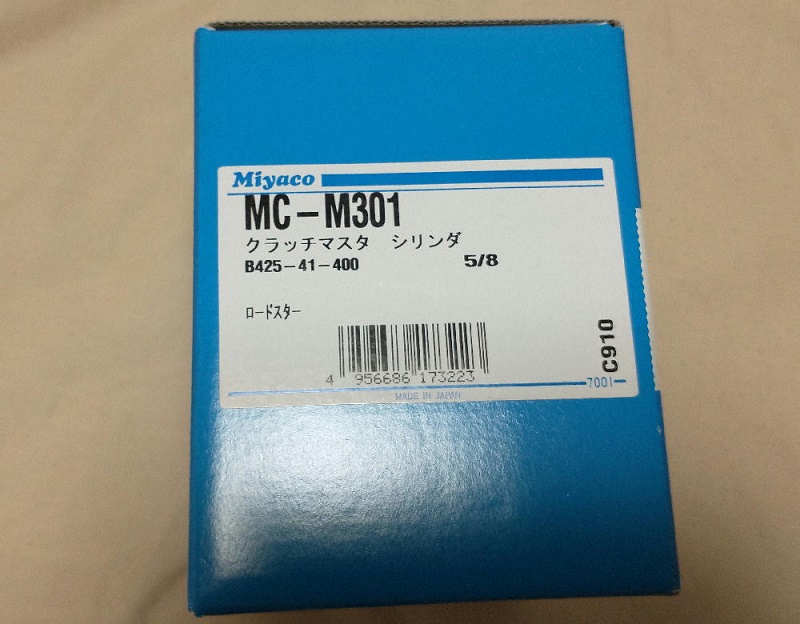

念のためマスターシリンダー(社外品)も準備していたのですが、今回はこちらを使わなくてもよいようです。

社外品ですがシリンダーでは定評のあるミヤコ製ですから買ってみたのです。

今回レリーズシリンダーを交換したことによりクラッチフィールが良くなったかというと、ほぼ変わらないというのが実感です。音が消えてくれたので作業は終了ですが、次回クラッチの具合が悪くなった時にはクラッチマスターシリンダーの交換を行ってみたいと思います。

しかし今回のエア抜き作業の正解は出口から吸い出す方法だったのでしょうか?でも無事にエアが抜けたから、何度かペダルを踏んでフルードが行き渡るまでしばらく待つ、というのも方法のひとつなのかもしれません。

あと「ネコ鳴き」はクラッチマスターの不具合でも発生するのか?、今後乗り続けながら様子をみていきたいと思っています。