車検対策 ③ブレーキ マスターシリンダーの交換

<2021年4月>

この車の製造は1996年ですから、2021年で四半世紀を経過した車ということになります。

私のところにくる前は、ずっとマツダディーラーで必要な整備を受けた車だと聞いていますが、ブレーキマスターシリンダーはおそらく交換されずにきたのではないかと思われます。かなり年数も経過してきていますし、これから先も私のところで安全に走ってもらう為にも、必要だと思う部品は交換しておくことにします。

見た目には奇麗なのですが、今回交換しておけば今後私が乗るであろう期間は不調にならずに持ちそうなので、シリンダー本体を新品に交換することにしました。

マスターバックはどうしようか悩んだのですが、これについては交換する程ではないとみて、先送りして様子を見ることにしました。

まずは現状を確認。

ブレーキフルードはお決まりの汚れ方。交換した直後は透き通っているのに、割とすぐにこの色になってしまいます。

フルードをタンクから抜きます。

上から抜けるだけ抜いて作業を進めますが、今回はこの作業用に100CCを吸い取れる大き目のシリンジを購入してみました。

この大きさだと、一回の吸引で殆どのフルードを抜くことが出来ます。良いですね!

タンク内のフルードを抜いたので、シリンダーに付くパイプ類を外していきます。

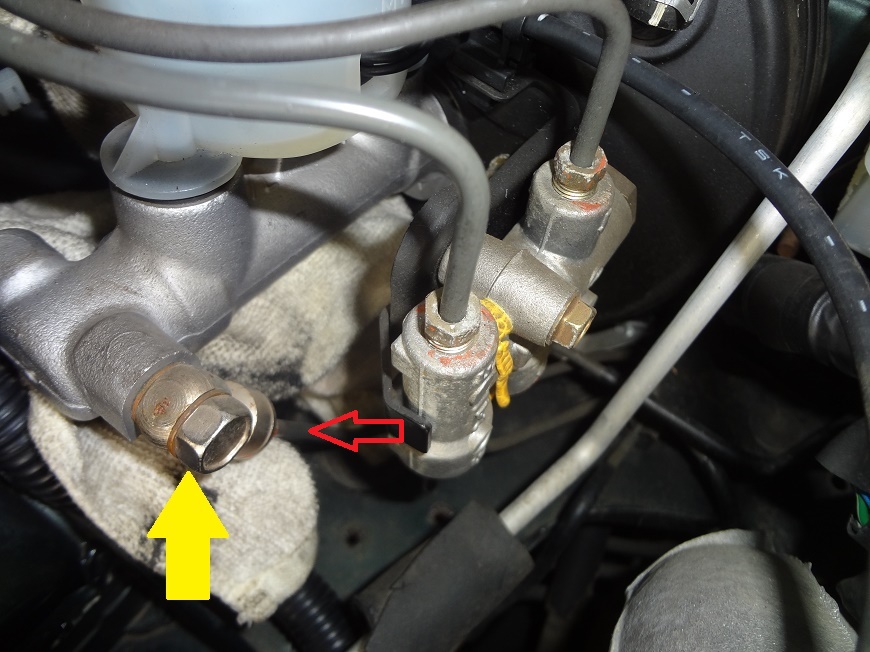

シリンダーの側面に付く二本のパイプをフレアナットレンチで外します。

次に反対側に付くバンジョーボルトを外します。ここは銅ワッシャーが2枚ついているので外す際は新品を用意しておかなければなりません。

外してからわかったのですが、新品シリンダーにもこのバンジョーボルトがセットされていました。

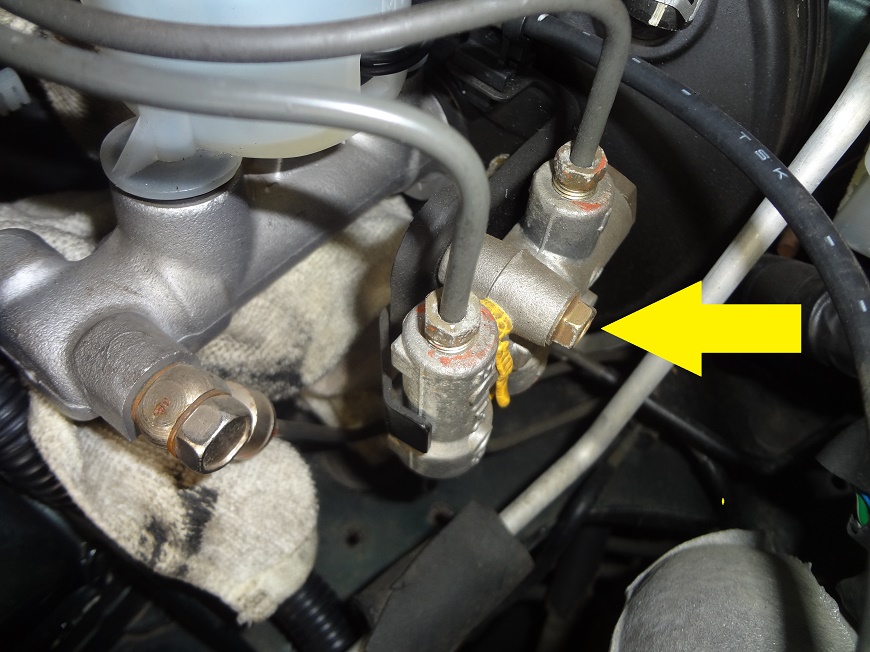

シリンダーアッセンブリーで交換する際は、バンジョー・コネクタ部分の先に付いている(赤←部分)フレアナット部分で外しておけば良かったのだと後から気付きました。

必ず必要だと思い込み、銅の新品ワッシャーをあらかじめ準備し交換に臨んだので、ここを切り離すものと思い込んでいました。新品パーツをよく見ておかないとこういう事になります。

仮にここを外さず、本来切り離すべきフレアナットでパイプを外す際は、シリンダーを外す前にパイプを緩めておかないと、パイプが固くて回しにくくなります。作業前にしっかり頭の中で整理して、これ等の作業を行わないといけません。

でも銅ワッシャーの予備さえ持っていれば、フレアナットを回すよりこのボルトで切り離した方が作業的には楽なような気もするので、今回のケースですと、どちらでもよかったという事にしておきます。

フレアナットを外し、その後差し込んで固定する際は角度をしっかり合わせて入れないと回しにくいのです。

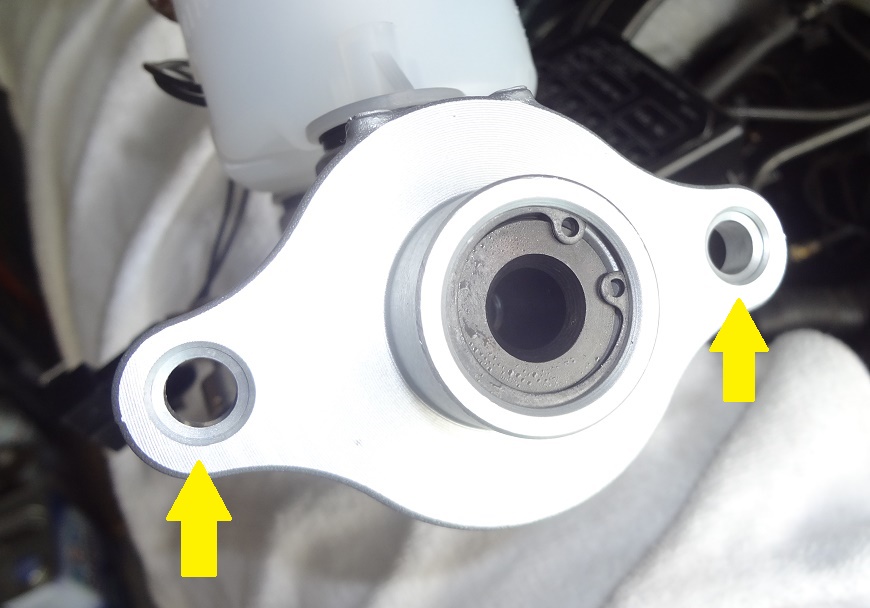

今回のようにバンジョーボルトで切り離す際は銅ワッシャーが必要となります。このワッシャーは原則使い捨てですが、本当に再使用は無理なのか一応見ておきます。

一度使ったもの(黄色矢印)は結構変形して、新品(上の2枚)と比較してみると外径も変わっているように見えます。使用済みは潰されて厚みも明らかに変わり薄くなっているようですから、やはり再使用は無理っぽいです。

内径10mm程度、外径15mm程度、厚み1mmというサイズの銅のワッシャーであれば社外品でも問題は無さそうです。

探してみると結構あるものです。バンジョーボルト用として市販品を試しに入手してみたのがこちらです。

クラッシュワッシャー10枚パック。純正の半額以下でした。使ってみたけど問題は無さそうでした。

シリンダー本体から外す部分では無いのですが、シリンダー横に付いているPバルブユニットの固定ボルトも緩めておきます。シリンダー本体に付くパイプ類を外しても、ここを緩めておかないとシリンダーの上を走るパイプをずらす事が出来ないので邪魔になります。

Pバルブユニットは長いボルトで固定されています。受ける側はナットでは無くブラケットに切られているので、ボルトを回すだけで良く簡単です。

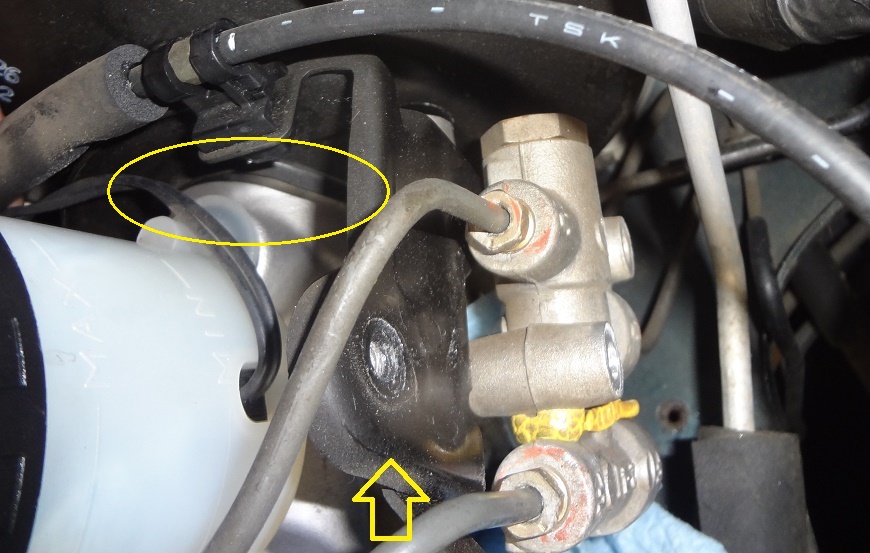

Pバルブユニットのボルトを外した状態です。Pバルブユニットがフリーになり、パイプも少し動かせる状態になりました。

矢印のブラケットは〇の部分でシリンダーに被さり、シリンダーと同じボルトで共締め固定されているので、始めにPバルブユニットを切り離し、ブラケットを動かせる状態にしないとシリンダーが外れない構造です。

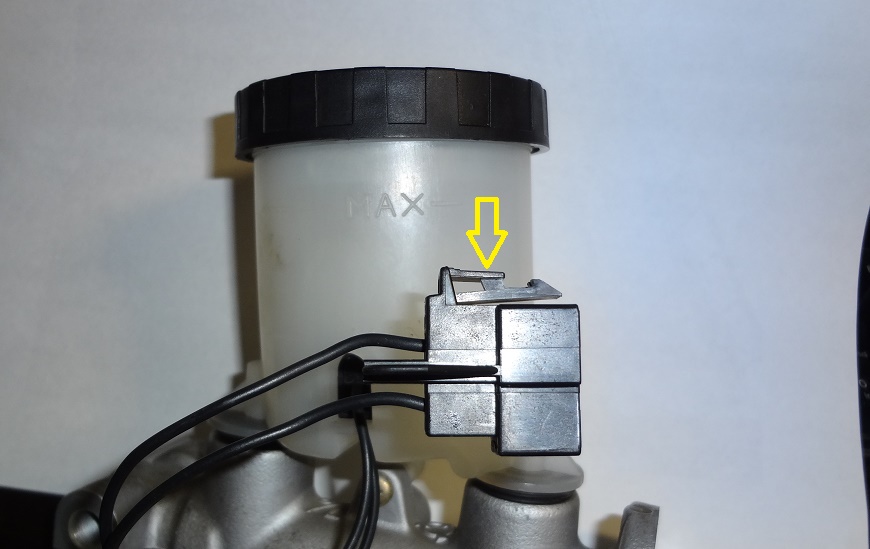

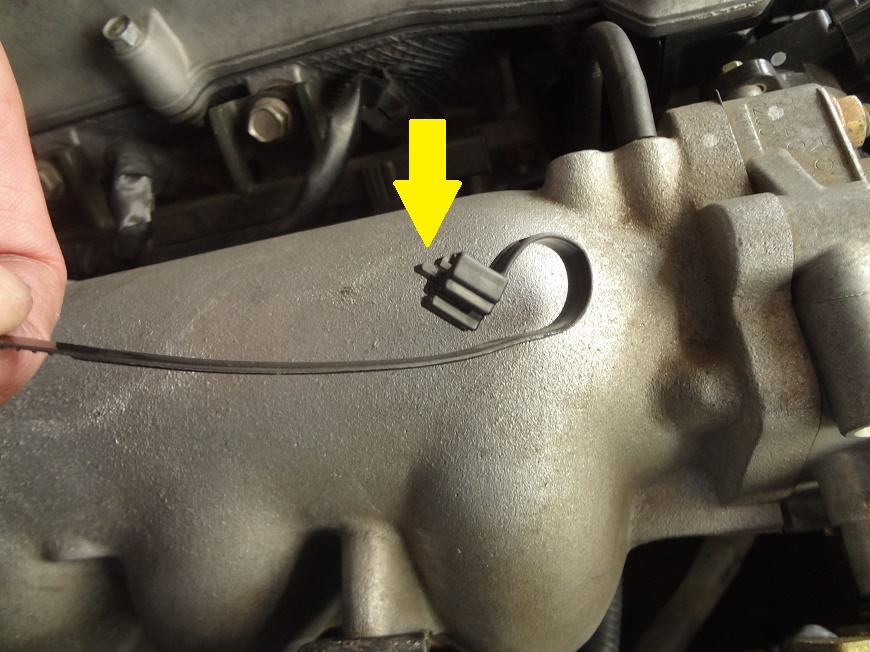

他に外しておくものとして、マスターシリンダー本体から出る液量センサー用のコネクターがあります。コネクタの形はこのような感じですので、上の爪の部分を手探りで探し、黄色矢印部分を押しながら外すようにします。

手探りで探すという意味は、矢印部分のコネクタ―の接続部分が目視では見えにくい奥まったところにあるため、手探りでという事になります。

センサーコードが途中で他のホースにバンドで束ねられています。そのバンドも外します。

外すには矢印の固定部分を指でつまみ、固定を緩め外します。

外すのに邪魔なものがたくさん付いているマスターシリンダーですが、以上の作業を行う事でシリンダー単体にする事が出来ます。

これは外した時の写真ですが、シリンダーはナット2個で固定されているので、そのナットを外すとシリンダー本体を車体側のスタッドボルトから引き抜くことが出来ます。

固定のナットもおもしろい形をしています。ナットにワッシャーが溶接されているものでした。

これならスプリングワッシャーも外した際に落ちないので良いと思います。

そのナットの形を踏まえ、12mmのソケットを準備し、更に先が少し曲がるようにユニバーサルジョイントと延長ロッドを使って作業します。これらが無いとちょっと厳しいところにナットは付いているので準備した方が良いと思います。

ワッシャ―がスプリングワッシャーと一体なので、ナットにだけ注意すれば良いので道具があれば簡単な作業だと思います。でもここがワッシャーと一体で無いと、かなりの確率でエンジンルーム内の狭いところにワッシャーを落としてしまうでしょう。

狭いところでナットを回したのですが、落とさず回収できました。

シリンダーを外した後。

マスターバックはきれいです。シリンダーからの液漏れは無かったようです。

今回交換する新品のブレーキマスターシリンダー。(ABS無し)

でも製品は純正ではなくMIYACO製です。純正新品からするとかなりお安く入手することができます。MADE IN JAPANのブレーキ用品メーカー製だから大丈夫だと思って購入しました。

比べてみても違いは無いようです。タンクキャップに刻まれる注意書きが違うように見えましたが他はほぼ同じです。

取り付け完了。

取外しと逆の手順で組んで無事に付いた新しいミヤコ製マスターシリンダー。

実際にフルードを入れ、作動を確認するのはこの後に行うブレーキ(キャリパー)メンテナンスの後になります。

今回外したシリンダーも分解して状態を見ておきます。

シリンダーが飛び出ないように固定してるリングを専用工具で外します。

出てきたピストン部分。

前後に2個入っています。

今まで問題は無かったシリンダーですから、明らかにわかるほど傷んではいないのでしょう。

本体シリンダー内部を触ってみても段付きにはなっていませんし、大きな傷も無く状態は悪くないように思いました。

状態の点検を終え、シリンダーを清掃してグリスを入れ一度組んでみました。

内部の傷みも少ないので、今後の予備として保管しておきます。オーバーホールキットでメンテナンスすればもう一度使えそうな状態では無いかと思われます。そのリペアキット(BW0A-43-61Z)も7000円位するようです。

最後に。

マスターシリンダーからのパイプは、何処のブレーキに入っているかパーツリストで見たところ、こうなっていました(ABS無し車)。

そしてPバルブユニットには左フロントで1本、リヤ左右まとめて1本で入っているようです。おもしろいコントロールをしているのだと思いました。