<2021年4月>

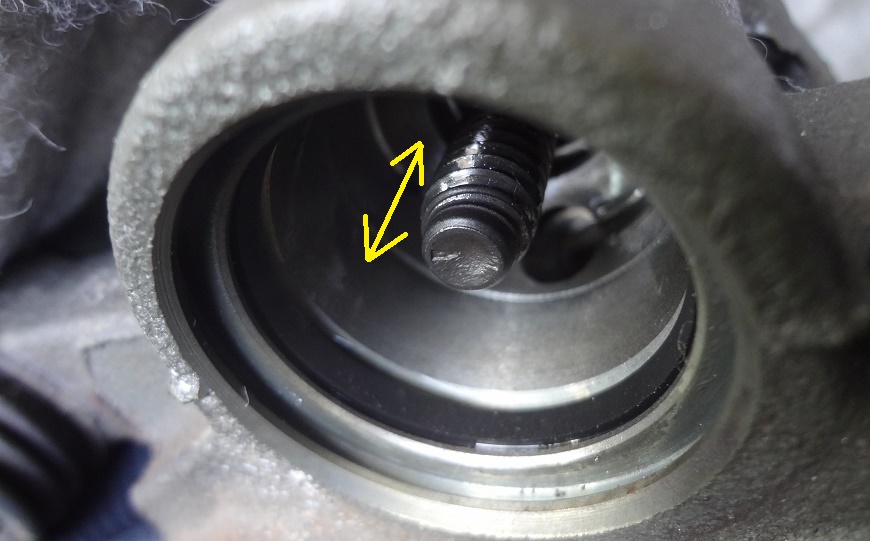

サイドブレーキが付くレバーとピストン内のシャフトの動きの関係はこうなっています。

レバーを動かすと・・

ピストン内のシャフトが前後に動きます。ブレーキペダルの油圧でピストンが動くだけでなく、サイドブレーキケーブルで機械的にピストンが動きブレーキを掛けるようになっています。耐久性等はよくわかりませんが、こうしたドラムを使わないサイドブレーキもあるのだと勉強になりました。

付いていたパッドはあまり減っていないようでしたので、金具も含め、再使用することにしました。外して清掃してまた組付けます。

パッドを組み付ける際に分からなくなってしまったのが、こちらの細いスプリングの組付け方でした。分解する際に見ていたつもりでしたが組み付けようとするとよくわかりません。結局この写真を確認しながら組付けましたが、確認しながらやらないとわからなくなるものです。

こんな感じで清掃後、バラバラに置いています。

記録写真を撮る事に気を取られ、完成形をしっかり理解せずに作業をしていますし、どうせ写真をみれば大丈夫という甘さもあります。

シリンダー内のゴムのパッキンもオーバーホールキットの新品と交換します。取り付けの際はラバーグリスを付け取り付けます。

先の細いピックアップツールで引っ掛けると簡単に外れます。金属のドライバー等ではシリンダーに傷を付ける恐れもありますので慎重にやった方が良いと思います。

清掃して軽くシリンダー内をペーパーで磨いておきました。

シリンダーには、縦に入っている筋や傷ももありませんからこのまま使います。

あとはグリスをつけパーツを元に戻すだけです。

ここのゴムもオーバーホールキットに入っていましたので交換しました。

難関のダストカバーゴム。

コツさえつかめば簡単なのですが、初めてですとやはり大変だったのがダストカバーのゴムです。

ピストンの付け根ギリギリ(赤い線のあたり)の位置にゴムをずらして、ピストンから外れないようにゴムの端を押さえて、キャリパー側の溝に樹脂のレバー等を使い、キャリパー側に入るダストカバー部分の溝を先に入れてしまうのがコツでしょうか。

ゴム手袋では滑ってうまくいかないので、最後は素手で作業しうまくいきました。

キャリパーのシリンダー内側の溝にゴムが入ったら、あとはピストンを手で押し込み、ピストン側の溝にもダストカバーのゴムを入れると完了です。

このゴムは本当にはまるのか?と思うくらい最初は出来なかったのですが、コツさえつかめば以後は比較的簡単に出来るようになると思います。

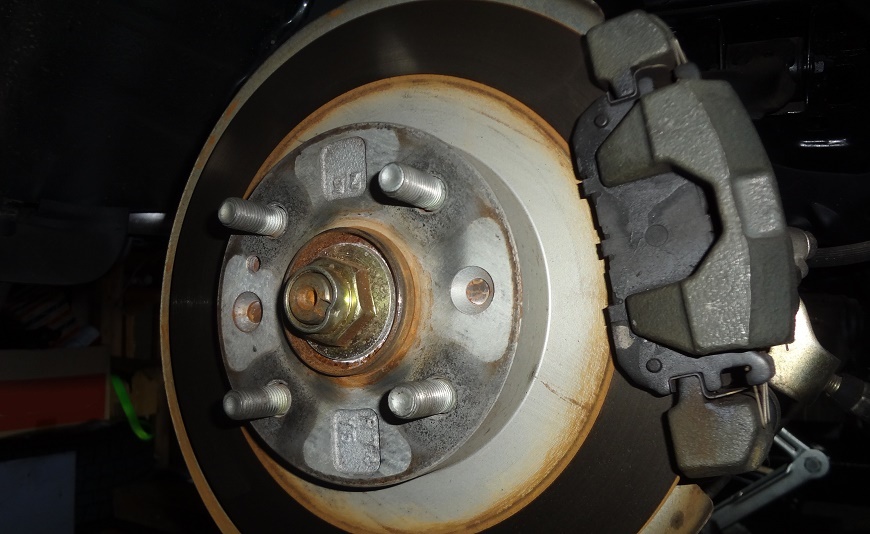

この後分解の手順の反対に組付けていって、リヤブレーキのメンテナンスは終了です。(写真は分解前のものだと思います。)

最後にサイドブレーキのすき間調整をします。六角ボルトが入る穴からレンチを入れ、自分なりの感覚でピストンの位置の調整を行いました。

ローターを手で回しながら確かめていきます。締めすぎるとローターを回した際に重くなります。そこから少し緩めた感じの少しピストンが触っているか?と思われる位置に調整して固定しました。

エア抜き開始。

フルードを入れエア抜きを行います。

新品のマスターシリンダーに新しいフルードを入れます。奇麗で良いですね。

ミヤコのシリンダーですが純正とほぼ変わらないと思いました。フルードも奇麗です。

エア抜き作業はフルード補充器を使い一人で行ったのですが、ここでちょっと失敗してしまいました。

一人で行うので、補充用タンクをつけて作業をしたのですが・・・

あまりに強く補充器を締め付けて固定したのでタンクに白い締め付け跡ができてしまいました。新品タンクなのにちょっと残念な事になってしまいました。やってしまった事は仕方ありません。次回から工夫して固定の仕方を考えます。

ABS無し車という事もあり、エア抜き自体の作業はうまく済み、サイドブレーキの引き代も簡単に調整した割には良い感じで、良い引き代でした。

今回の車検に向けてのメンテナンスはこれで概ね終了となります。特に大きな問題もなくメンテナンスが完了したので良かったです。

ついでに隣のシリンダーも見てみました。

こちらは去年レリーズシリンダーを交換した際に、新しくしたクラッチ側。フルードの色は既にちょっと黄色くなってきています。

今回使用した社外品のオーバーホールキット。

キットにはサイドブレーキレバーが付く部分のシール用で、内部にスプリングのリングが組み込まれたものと、付かないのものが選択して使えるようになっていました。合わせてみて具合の良い方を使ってみたのですが、それ以外は迷うことなく使えました。