<2021年4月>

フロントブレーキについてはキャリパー交換で済ませてしまいましたが、リヤブレーキは交換するキャリパーを確保出来なかったという事もあり、外したものを整備してから組み付ける通常のブレーキメンテナンスを行います。

次回整備の際困らぬよう、自分用のメモとして使う予定ですし、ここは(ロードスターのリヤキャリパー)初めて分解していく部分でもありますので、細かく記録しておこうと思います。この部分を何度も整備しているベテランさんには退屈な分解メモになってしまうかもしれません。

ネットで調べると、ロードスターNAのリヤキャリパーは固着しやすいのが欠点だと書かれています。

整備前は固着も引きずりも無く、特に問題がない状態でしたので、ここも簡単に済んでくれたらと祈りつつ進めていきます。

キャリパーが固着する部分は、シリンダーのピストンとキャリパーサポート(マウンティングサポート)部分のスライドピンが多いとの事です。ピンが固着せぬよう、分解出来るタイミングが来たら、しっかりとメンテナンスを行っておかなければなりません。

まずは現物をよく見て、そして事前に調べておいた手順通りに分解を進めます。ブレーキホースとサイドブレーキワイヤーを外し、キャリパーを車体から外します。

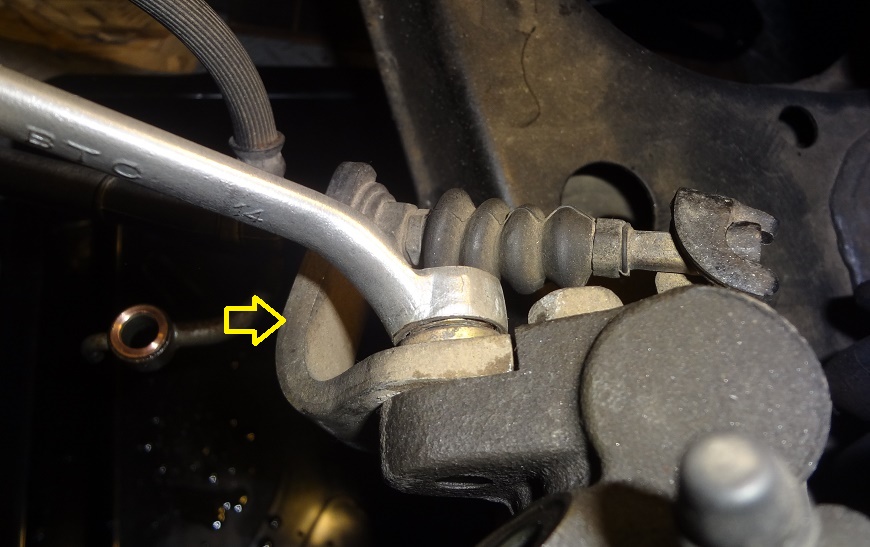

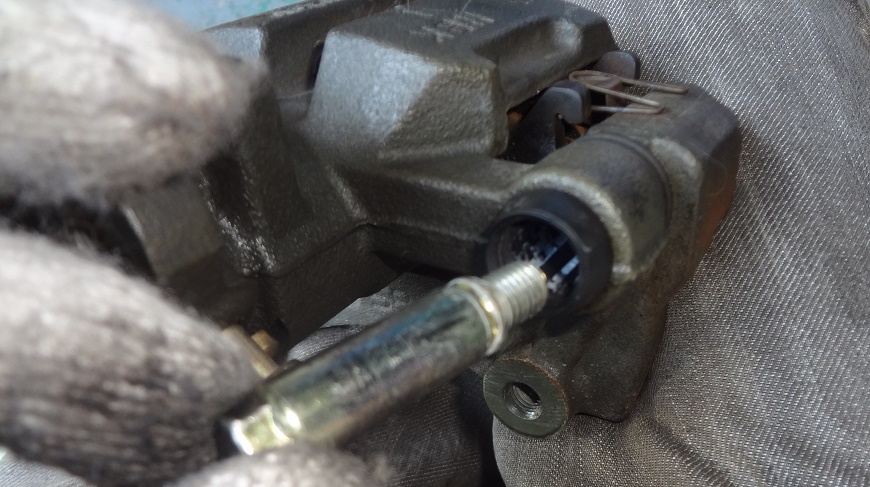

ブレーキホースは下にフルードの受けを置いてから、バンジョーボルトを緩めます。

サイドブレーキのワイヤ―は取り付けブラケット毎(黄色矢印部分)外すようです。ここの14ミリのボルトを外す際は、ワイヤーをなるべく緩ませるため、運転席のサイドブレーキレバーが下まで降りている事を確認してからです。

尚、今回のリヤブレーキの分解時の写真ですが、行った作業を左右でバラバラに撮ってしまい、レバーの方向などがおかしな事になっていますがそこはご了承下さい。

サイドブレーキブラケットの固定ボルトを外しました。ボルトの長さはこの程度で、スプリングワッシャー付です。

ブラケットを外しながら、ワイヤーの先のT字型の引っ掛けを90度回してキャリパー本体のレバーから外します。

ちょっと見にくいのですが、サイドブレーキワイヤーの先はT字になっています。

T字部分が引っかかっているだけですから、すぐにキャリパーからワイヤーは外れます。

ちょっと寄り道。

センターのナットはカシメて固定してあるようです。今回は外しませんがここをメンテナンスする際はナットの新品が必要になるようです。

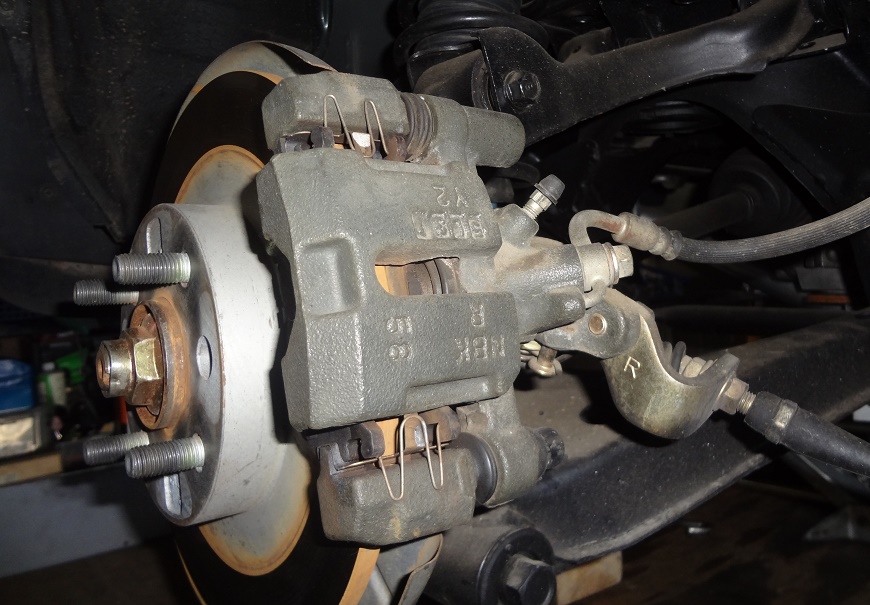

キャリパーの固定ボルト。

キャリパーを車体に固定しているボルトは二本。この太いボルトを外せばキャリパーが取れます。

しっかりとした固定ボルトです。ワッシャーはありませんでした。

もう一本も外します。

ブレーキホース、サイドブレーキワイヤーブラケット、ブレーキキャリパー(2本)のボルト。

キャリパー固定ボルトはしっかりとはしていますが、いつも見ている古い日産車のボルトよりは細いものです。

強度が十分なのであれば、小さい方が軽くなります。ロードスターの軽さはこういった部分を積み重ねていった結果なのでしょう。

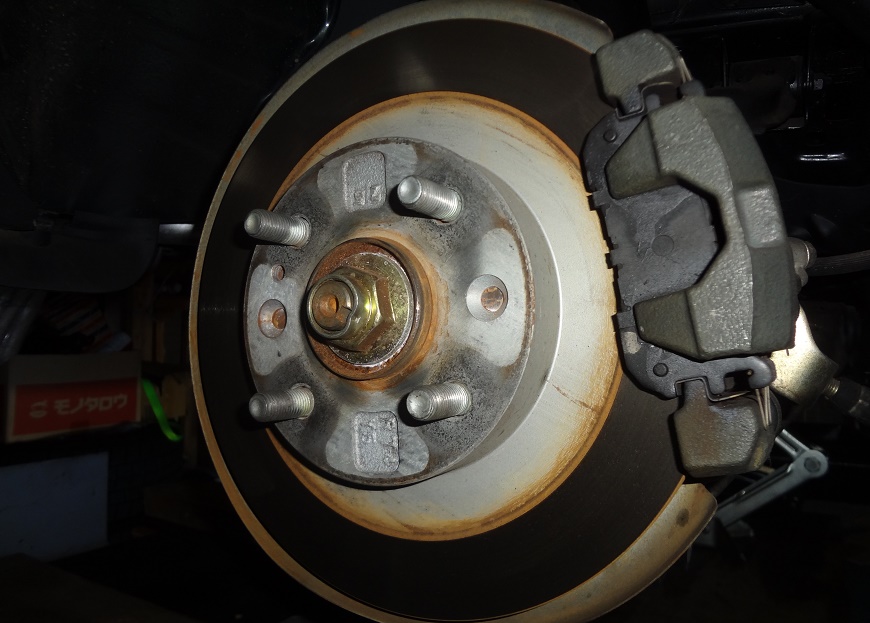

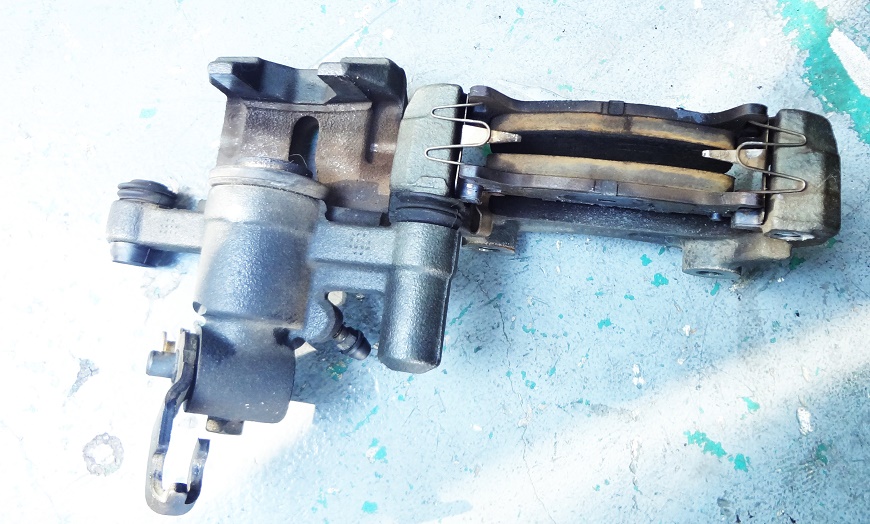

リヤブレーキキャリパーが外れました。

比較的奇麗なキャリパーです。安心しました。

分解する前にいろいろな角度から見ておきます。

サイドブレーキケーブルを引っ掛けるレバー。

レバーに引っかかっているスプリングは、ドライバーで起こすして外すと、割と簡単に外れてくれました。

スプリングが外れたので、レバーを引いて抜いていきます。

ここのゴムパッキンもオーバーホールキットに入っていますので交換します。ゴムの劣化が進むとヒビや亀裂が出来て中に水が入り、その結果レバーが錆びてしまうようです。これですとまだそこまで至っていない状態だと思われます。

サイドブレーキ用のレバーはちょっと変形した半球状にくり抜かれていて、これが回る事により中に接するロッドが動く構造です。

穴に小さなロッドが入るようになっていて、レバーが回転するとロッドが押されたり、引っ込んだりします。ロッドは他のパーツを介してピストンを直接動かし、それによりサイドブレーキが効くという構造です。

こういう構造のサイドブレーキもあるのだと初めて知りました。

分解を続けます。パッド外すにはこの変わったゴムキャップを外し、ボルト(ピン)を抜かないといけません。

先に付いている細いゴムはパッド交換の際、こちら側のキャップを外すという目印的なものなのでしょうか。

中のボルト(ピン)も問題なく緩み、抜くことができました。

NAの持病であるスライドピンが固着するというのはこの部分ですかね?

ここのゴムパーツもオーバーホールキットに入っていたので後で交換します。

交換後は内部にはグリスを入れピンを入れます。

ボルトの付いたピンを外して抜きます。するとパッド取り付け部が開いて内部にアクセスできるようになります。

その後もう一方のスライドピン側をスライドすることによりマウンティングサポート部分を取り外す事が出来ます。

ここのスライドピンも見ると奇麗な状態でした。ゴムのパッキンが傷む前にメンテナンスを行っておけば状態良く使えるのでしょう。

パッドを見るとピストンの当たり面がよくわかります。

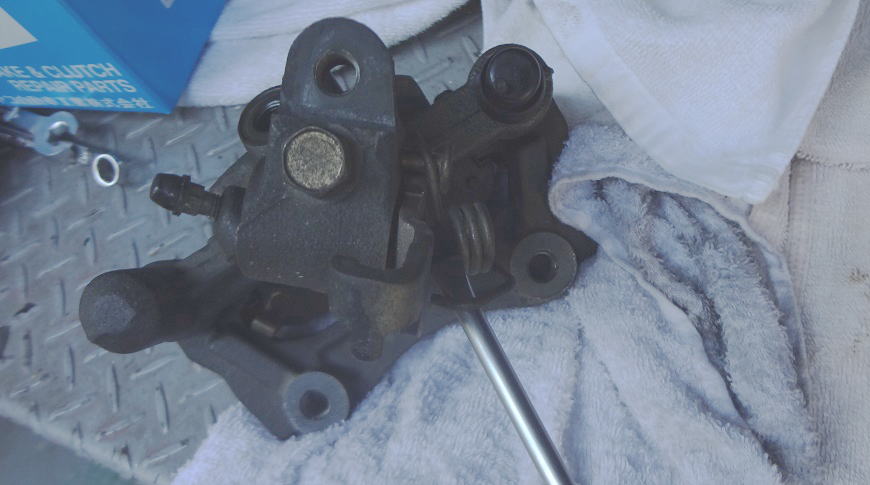

次はピストンを抜く作業です。

このキャリパーでピストンを外すには、キャリパーのピストン裏側部分から六角レンチでボルトを回し、そのボルトがピストンを押し出すようにして外していく構造のようです。圧縮エアーで抜く方法とは違うようです。

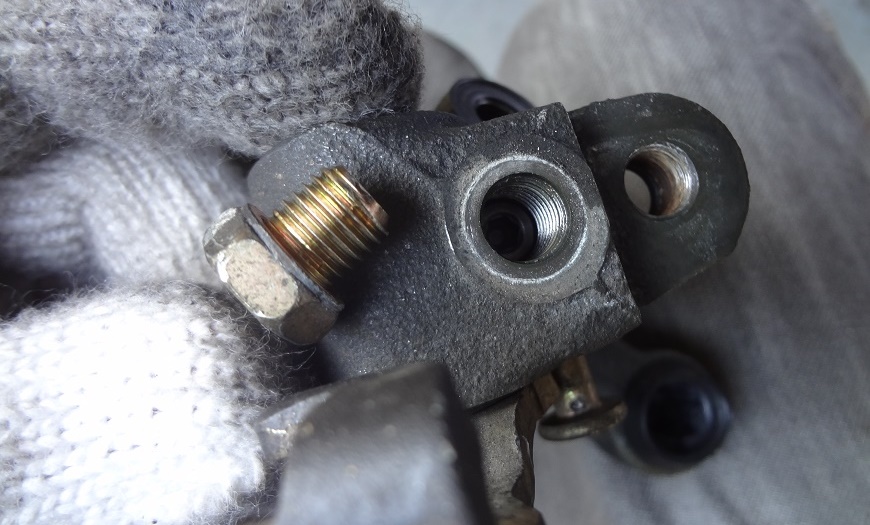

まずはレンチを入れる穴をカバーしているボルトを外します。

穴の内部。ここに六角レンチを入れて先に見えているボルトを回します。

こんな感じで回します。

でもこれもあったなと思い出し、ヘキサゴンソケット4mm+ラチェットを使ってみました。あまりこれは使う機会が無いのですが、たまに役立つ時が訪れます。

レンチより、ラチェットの方がやはり回しやすいです。でもピストンがサビで固着してしまったキャリパーの場合、ここを強く回すとボルトが傷んでしまうようですから、固着の見極めと力の加減が必要でしょう。

六角を回すとピストンがゆっくりと出てきます。レンチが空回りするようになったら、後は力で抜き取ります。

外してちょっと磨いたら奇麗になりました。この状態ですと再使用ができそうです。

中を見て驚きました。こんなに複雑なブレーキのピストンは今まで見たことがありません。サイドブレーキ機能の為にかなり面倒な造りのブレーキピストンになっているようです。

これは六角レンチを入れて回すギヤ付きのロッド部分。六角を入れる部分をボルトで蓋をしているのはゴミやホコリが入る事の防止と、このギヤの落下を防ぐ為だと思います。

見えている六角部分に六角レンチが入り、ギヤを回してピストンを押し出します。

先ほどの小さなギヤ付きロッドは、キャリパー内部で今見えているシャフトに噛み合い回るようになっています。

このシャフトはサイドブレーキを掛ける際だけに使用するパーツのようです。シャフト内部にゴムのパッキンが入っているようですので、キャリパーをオーバーホールする際は、シャフトを固定している小さなリングを外し、内部の清掃とパッキンの交換を行う必要があります。

リングの取り外し。

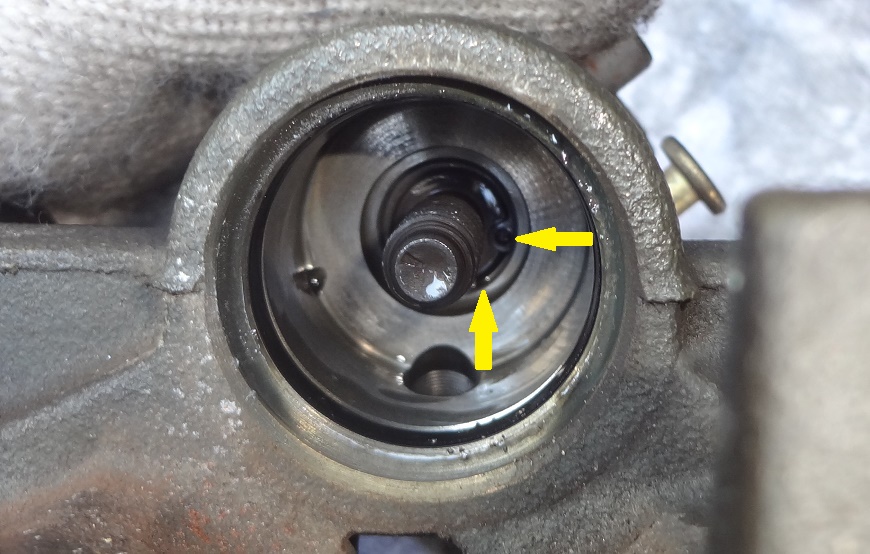

ロードスターのリヤブレーキメンテナンスで、この部分のリングを外すのが大変面倒だと言われます。

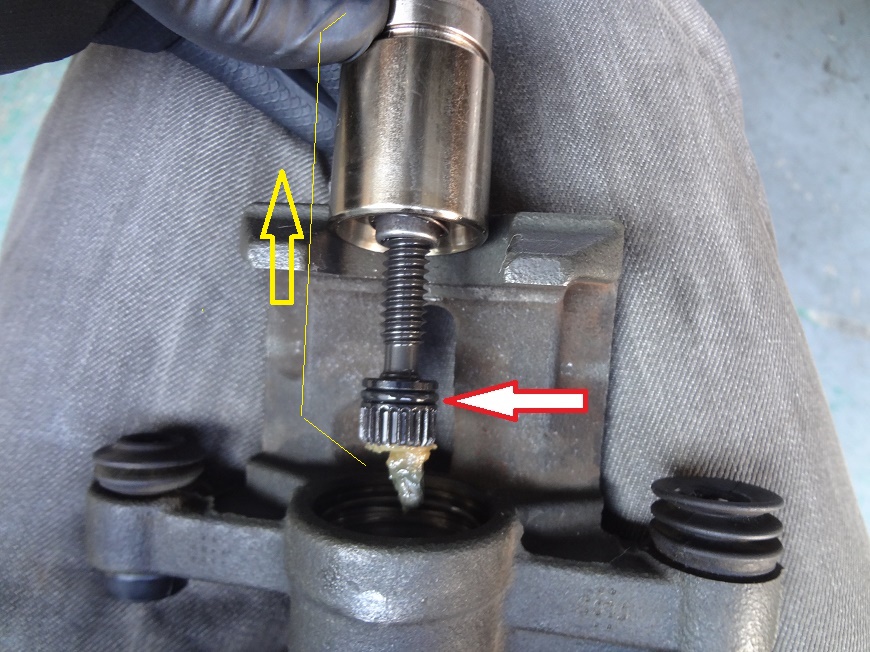

シリンダーの奥の矢印の部分、この小さなリングの穴を挟み外さないといけないのです。

そこに使われるのが長く曲がったリングプライヤーです。ロードスターNAのブレーキメンテナンスには欠かせないと評判の、先が細く曲がったリングプライヤーです。型番:SCP-172LL

これがあれば何が面倒なのか分からない程簡単に外せます。これが無いと外すのは出来たとしても、入れる事はかなり困難ではないでしょうか。

大変と聞いていたので、今回はあらかじめ準備しておきました。

リングを外したらピストンをシャフトに戻して、回して少し噛み合ったら引っ張ります。黄色矢印部分一体で抜くという感じです。シャフト単体では抜きにくいのです。

このシャフトの赤い矢印部分にはパッキンが付いていますので、シャフトを抜いたらオーバーホールキットに入っている新品パッキンと交換しておくことを忘れずに。

少々長くなってしまったので、リヤブレーキの整備その②へ 分けます。