2019年11月

ある日クルマを動かそうと思ったら左フロントタイヤの下にオイルが漏れてます。これは何?とオイル漏れの原因や漏れ場所を調べて見たら、どうやらショックからの油漏れっぽいのです。新車から交換していない純正ショックアブソーバーが怪しい・・

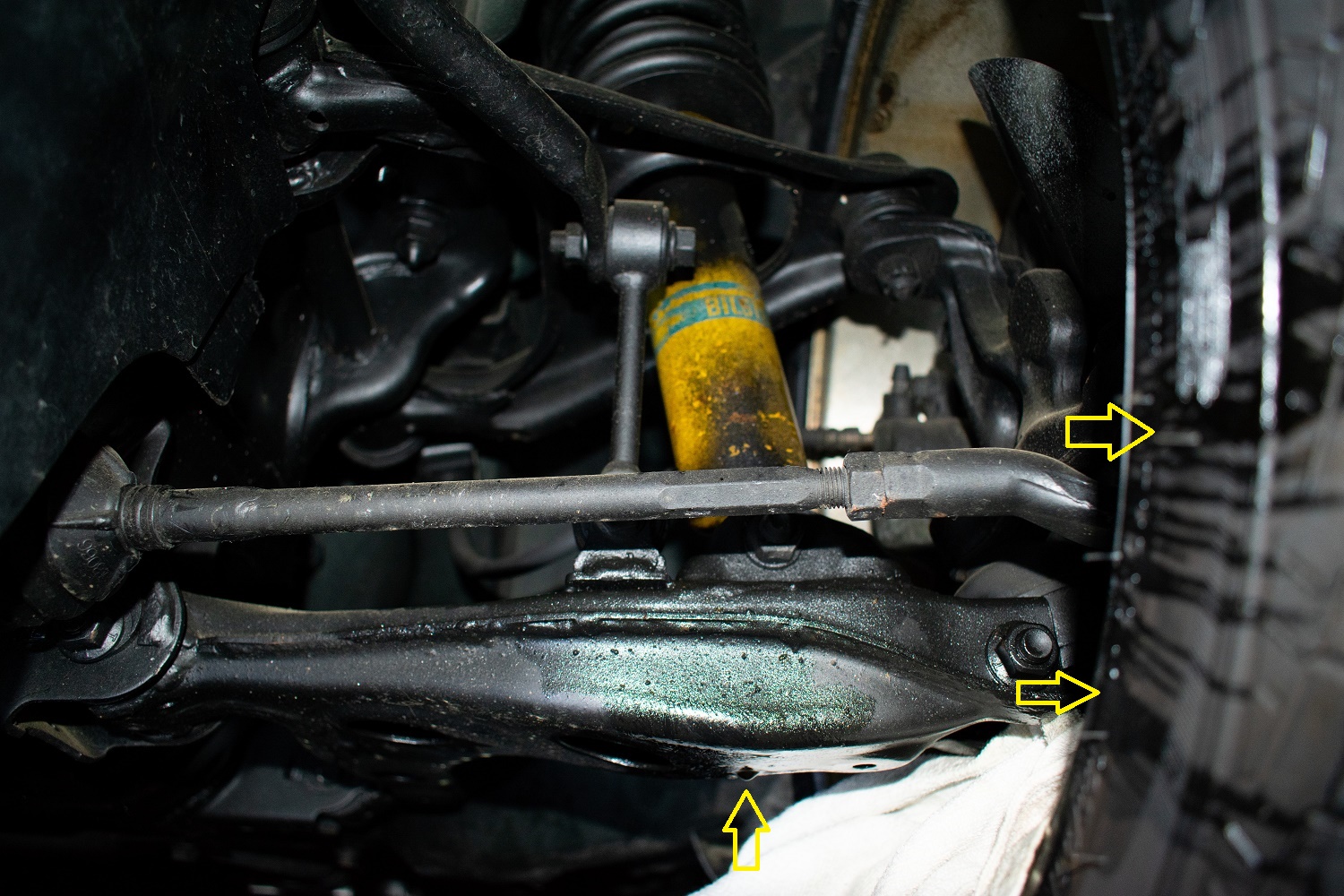

漏れたオイルを触ってみると奇麗な黄色でエンジンオイルやブレーキフルードの色では無いのです。やはりショックから漏れてアームを伝い、(写真でも見えるように)タイヤへと垂れていったようです。

今回はこのショックアブソーバーの点検~交換を行うことになります。以前他の車でショックアブソーバーの交換を自分なりにやってみた事はありましたが、ダブルウィッシュボーンの車は初めてです。構造が少々違うので下調べをしてから取り掛かからないと手順がわかりません。まずはネットで情報を仕入れました。

まずは邪魔なアンダーカバーを外し、すっきり見えるようにします。たぶん慣れればこれは外さなくても良いところでしょうけどロードスター初心者の私はまだジャッキアップポイントすら良く確認していないもので、安心して作業が行えるよう外します。

車体フロント部の下側中心にジャッキアップする場合のポイントはここのようです。

ロードスターは車高が低いから車両下の高さがあまり確保できません。この油圧ジャッキでぎりぎりです。車体を上げる前にフロントタイヤのナットを軽く緩めておきます。

この車にはエンジンルーム内にストラットタワーバーが付いているので、ジャッキアップ前に外しておく必要があります。(写真は外した後のもの)後の作業途中でタワーバーを外そうとするとダンパーが丸ごと落ちてしまう可能性もあります。

他に写真中央のナットもある程度緩めておかないといけません。外した後ですとこのボルトが緩めにくくなるからです。

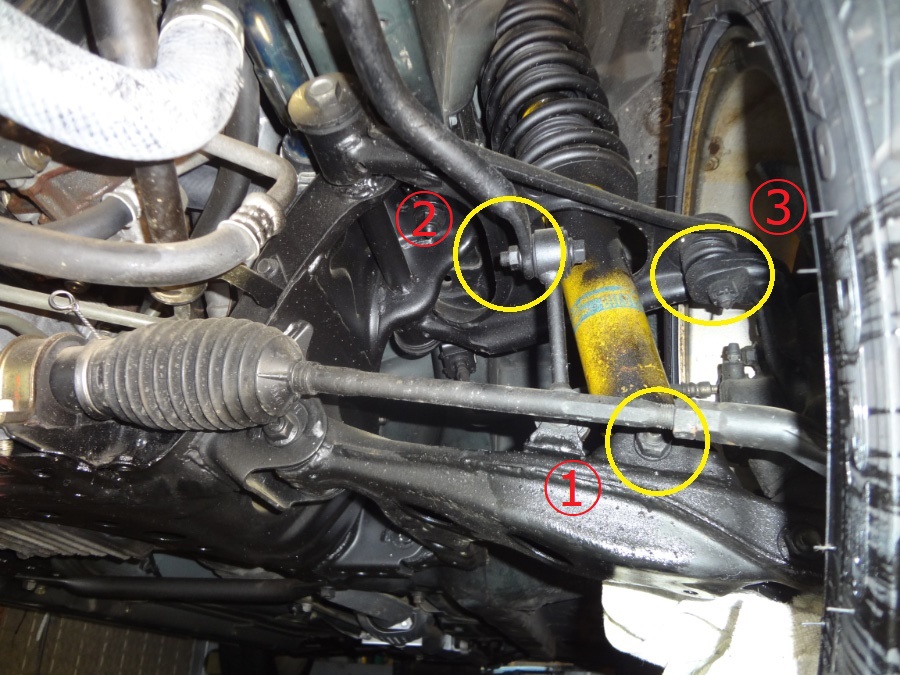

ショックアブソーバーを取り出す手順です。取り付け部分を写真の番号順に外していくと良いようです。

①のショックアブソーバーの下側ボルトを外す。

②のスタビライザーの取り付け部分を緩めスタビライザーをフリーにする。

③のアッパーアームのボールジョイント部分(割ピンを外しナットを緩める)。

上の写真①のショックアブソーバーの取付ボルト

ここは長いスピンナハンドルがあると比較的簡単に緩むと思いますが、概ね固着していている事が多い場所のようで柄の短い工具では苦労すると思います。(その際はCRCなどを吹いてしばらく放置してから作業)

今回は50センチくらいのスピンナハンドルにソケットを付け回したところ「カキッ」という感じで緩ませることができました。そしてボルトをぐるぐる回してある程度まで出します。

いくら回してもショックアブソーバーのブッシュがあるため手で抜ける位置までは出てきません。最後は貫通ドライバーとハンマーでナット側から叩いて出しました。(ボルトの頭をプライヤ等で引っ張ってつまみ出すのもありそう)

②のスタビライザー取り付け部分

この部分を外す理由は実際にやってみるとよくわかるのですが、ショックを抜き去るにはロアアームをかなり下げないといけないのです。

その為にはスタビライザーをロアアームから外して切り離しておかないと押し下げる事が出来ないのです。

私の場合は黄色〇印側のボルトを抜きスタビをフリーにしましたが、その反対側(写真の下側のボルト)でも良いかと思います。

先の写真③のアッパーアームのジョイント部分

ここはしっかりとはまっているので外すのが大変です。割ピンを外しナットを外してからボールジョイントセパレーターを使い外さないと外れません。

でもこれを持っていても分離させる時はこれでもかと思うほどセパレーターのボルトを締めこまないといけないし、外れる時の「バン!」の音にはいつも驚いてしまいます。

タイロッドエンドセパレーター。ジョイントセパレーターとも呼ぶのでしょうか?私が使ったのはこちらです。プロ用工具ではありませんが、しっかり機能します。比較的安価に入手できるものもありますから一つ持っていても良いかと思います。

外れたボールジョイント。ジョイントは叩いて外す技もあるようですが、どういった加減でどこを打てばよいのかわからないし、変に打ち込んで部品を痛めてしまってもいけないと思い、素直に便利な工具を買って作業をしています。

少しそれまずが、一枚上の写真の③のアッパーアームジョイントを外さずに、ショックの取り付けボルト付近にある「隠しネジ」(写真〇)を抜き、ロアアーム側を外す方法もあるようですが、今回はこの方法を選択しませんでした。

この隠しボルトを外す方法も悪くは無いのでしょうが、分離後組み付ける時に少々コツが必要と記載されていましたし、セパレーターを所持していることもあり通常の方法を選択しています。

ショックの取り付けボルトは外れましたが本体を抜き去るのは大変です。ここからロアアームを押し下げて、アッパーアームとのスキマを広げてうまく抜き去る作業が必要です。

ロアアームを押し下げ(その前にアッパーマウントのボルトも外しておく必要あり)ショックを下げていくとマウントが車体から外れ落ちてきます。車体側に傷をつけないように注意してショックを外していきます。

きっちりとロアアームを押し下げておけばボディ側に傷をつける事も無く抜くことができます。今回は初めての作業だったのででちょっと手こずり、ボディ内側に少し傷をつけてしまいました。(ベルト固定を思いつく前にロアアームをうまく下げることが出来なくて)

この作業は安全に作業するにはやはり2人以上で行うことが望ましいと思います。

どうしても一人で作業をする際は、一つの方法としてアームを下に押し下げる為に荷物用ベルト等(荷締めベルト)で下げた状態に固定できるようにして作業するとうまくできると思います。

使ったベルトはこちら。強度もあるし絞り込んで引っ張り具合を調整できるから便利です。

ロアアームを引っ張りスペースを広げショックを抜きやすくして作業しました。これをうまく使えば一人でも作業できます。

取り出したショック。

ここから油漏れしているみたいです。シャフトを触るだけでかなりの油が手に付きます。

あとはコイルコンプレッサーを使いショック本体を取り出します。

やはりダストブーツは途中で切れてしまっています。

20年以上経過していますので仕方ありません。

ショック本体はきれいなのですが、油漏れがあると使えません。ビルシュタインはオーバーホールを行ってくれるサービスがあるようですから新品の購入が出来ない時は助かります。

サンプルのために中古のNB用ショックを入手してみました。

比較してみるとNA用の方が本体部分の長さが短いのです。それとシャフトの径が細い。NBのショックはNAにも流用できるというのですが、コイルの受けの形も違いますからコイルスプリングとアッパーマウントのセットで交換するとNAに使えるという事でしょうか。

2センチ位短い。

左側にちょっと出ている金属部分がNA用とNB用の見分け方なのだとか。

クランク型をしているものがNB用、エル型のものがNA用のようです。今回はNB用の流用はしません。ただどのようなものか比較をしてみたかっただけです。今回はここまで。